2022持続的な地域活性化策(プロジェクト研究、卒業研究)

同じ価値観を共有する繋がりとは

研究を進める中で、「同じ価値観を共有する繋がり」という言葉に出会いました。

私はこの言葉が「持続的に行われる地域活性化策」に深くかかわる概念ではないかと考えています。

実際、大洗町には様々なコミュニティスペース(ファン同士が交流する場所)が存在します。

例えば、画像は大洗町にあるヨネカワ酒店にある飲食スペースです。

ここは町を散策した旅行者が、一種の名物でもあるビワミンという飲み物を飲みに訪れます。

そしてここがファン同士の交流の場となり得るのです。

ここでの交流はコミュニティの拡大に繋がり、地域活性化に良い影響を与えます。

また、この名物というのも、店主がSNSを利用し宣伝していった結果であり、コミュニティの作成を地域側から働きかけている一例です。

このことから、地域からの発信と外部交流が地域活性化に大きな効果をもたらすのではないかという仮説を立てました。

今後は、この調査も行っていこうと考えています。

海楽フェスタについて

6月19日に大洗町で「海楽フェスタ」というイベントが行われました。

このイベントは毎年行われてきたものでしたが、近年は時勢もあり中止が続いてきた中での今回の開催でした。

駐車場には他県ナンバーの車も多く訪れており、各店舗も積極的な情報発信を行っていました。

今後、来場者数や客層、以前の開催時との差異を比較検討していこうと考えています。

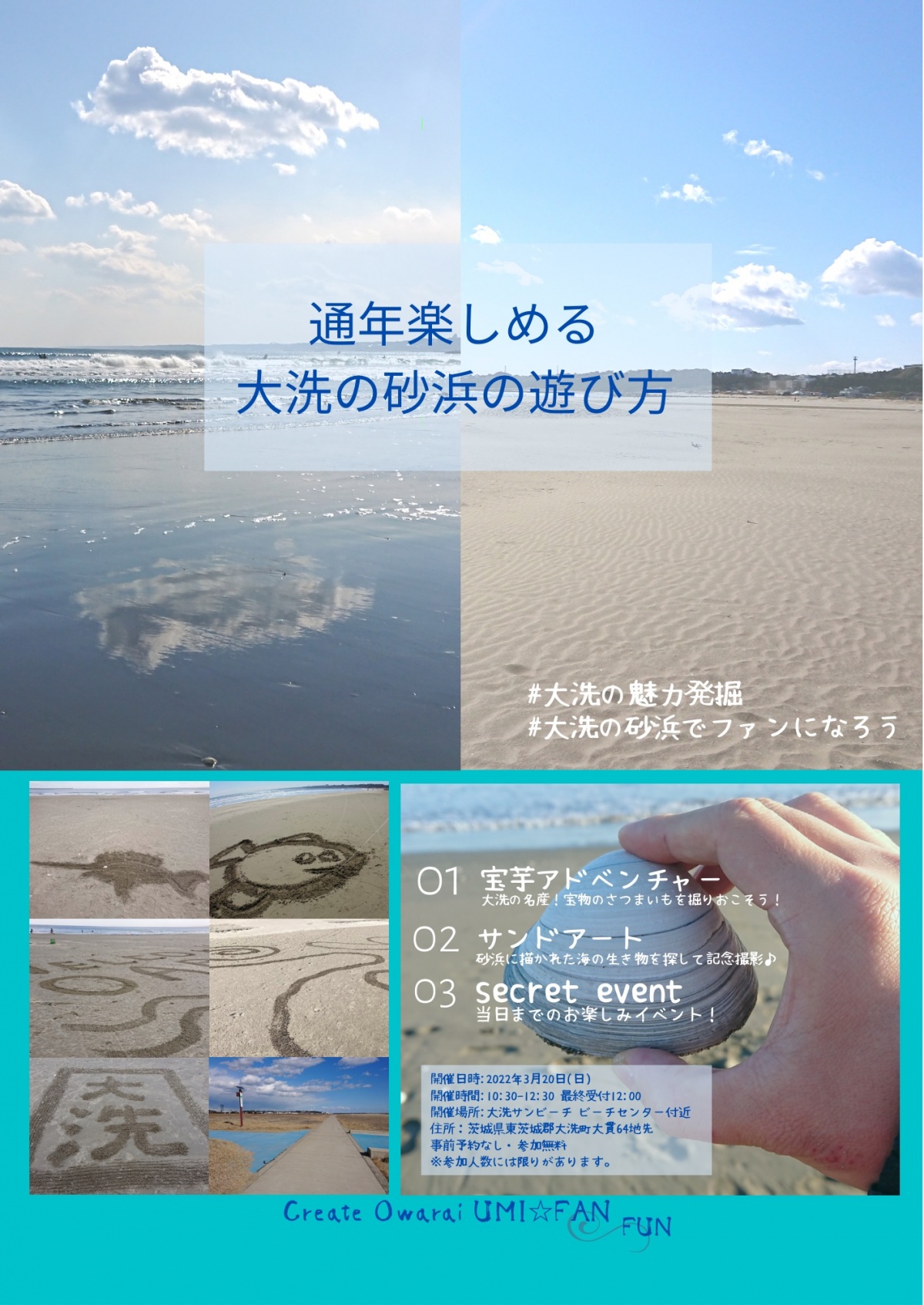

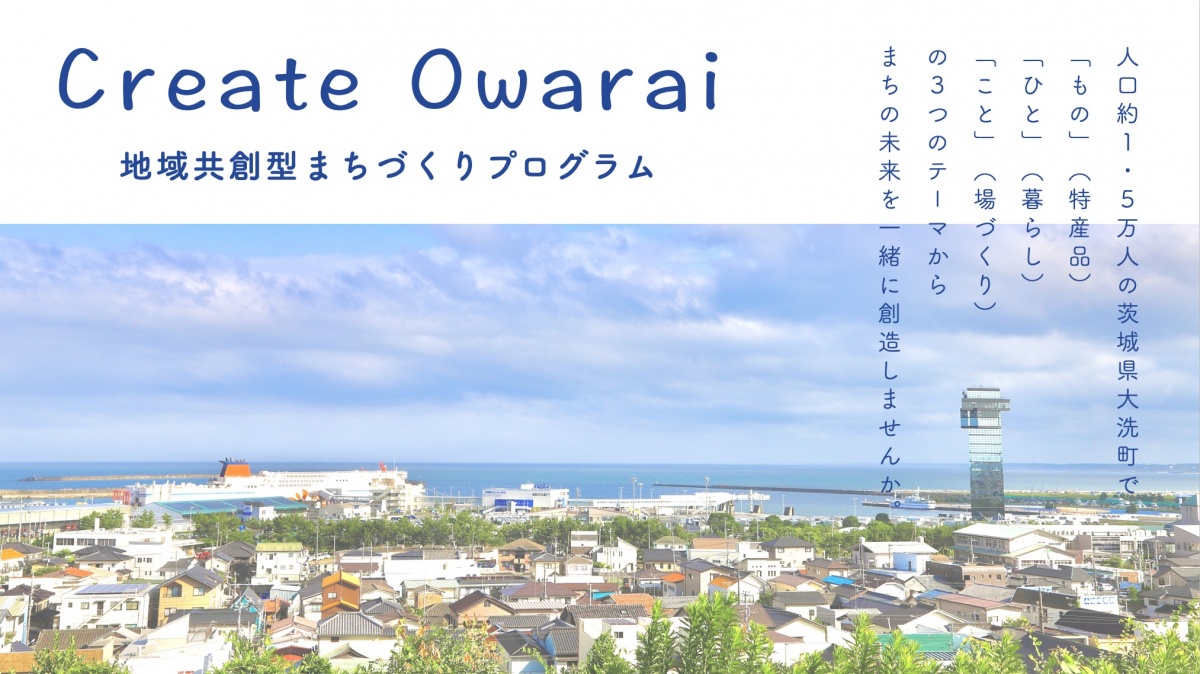

create owaraiの成果

私は今年度の初めに、大洗町における地方創生プロジェクトである「create owarai」に参加しました。

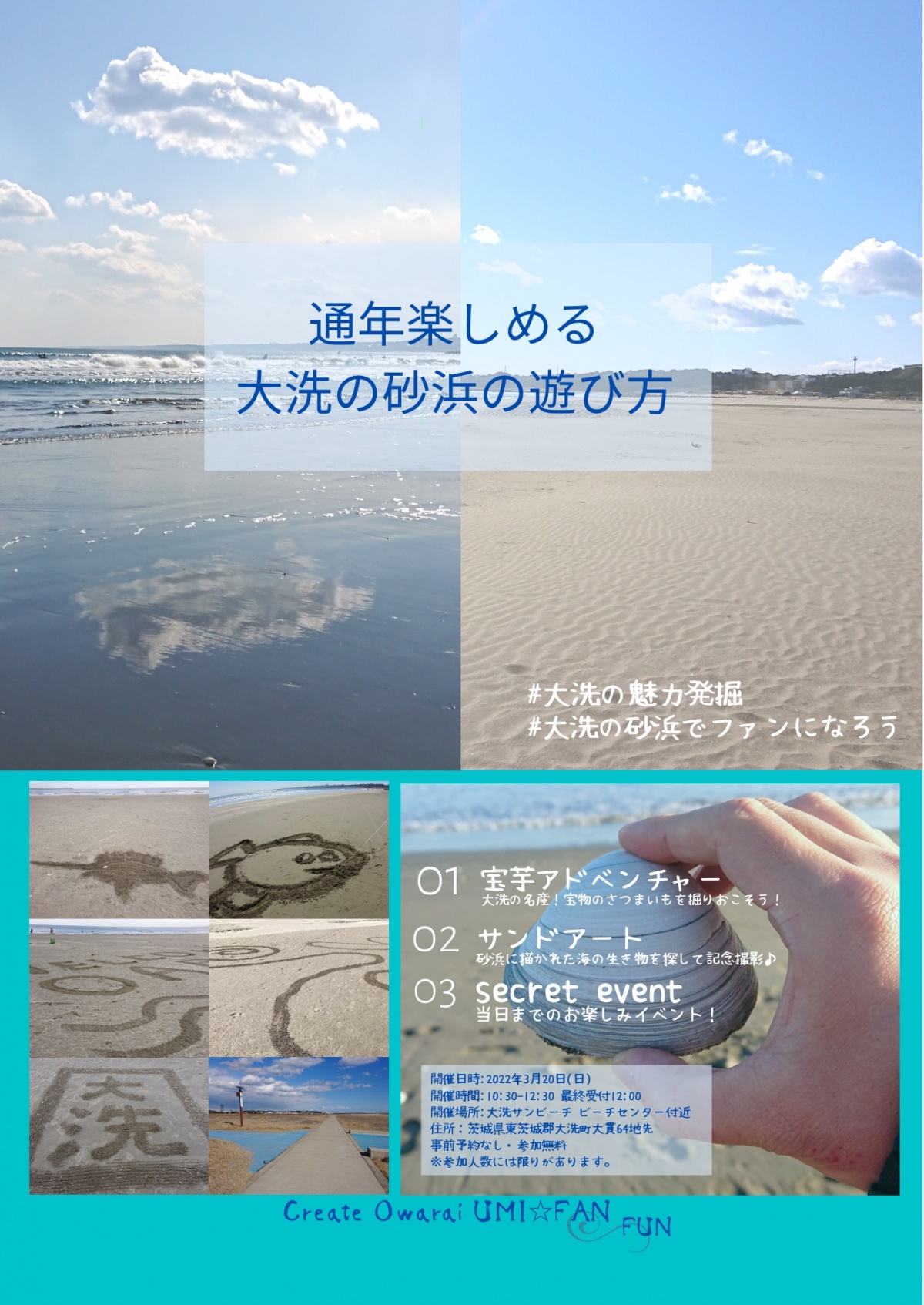

私は「通年楽しめるビーチ」というテーマで対外的なイベントを開催するべく、参加者4人とサポーター5人の9人のチームで活動しました。

この活動は大洗町内外で注目を集め、県庁の運営するサイトにニュースが掲載されました。

実際イベント当日には多くの参加者が訪れ、約60人の方がイベントに参加しました。

このイベントでは、観光協会の方や役場の方もサポーターとして参加しており、イベントを開催する上で様々なお話を聞くことが出来ました。

海水浴客の減少や、観光客の分断、大洗で活動している外部のからきた移住者の方、空き家問題、夜の観光地の無さなど、大洗町の地域活性化について研究するにおいて非常に有益な情報となりました。

また、地域の方々と話し合いながら協力してイベントを進行していくという経験は、非常に貴重なものであり大きな学びとなりました。

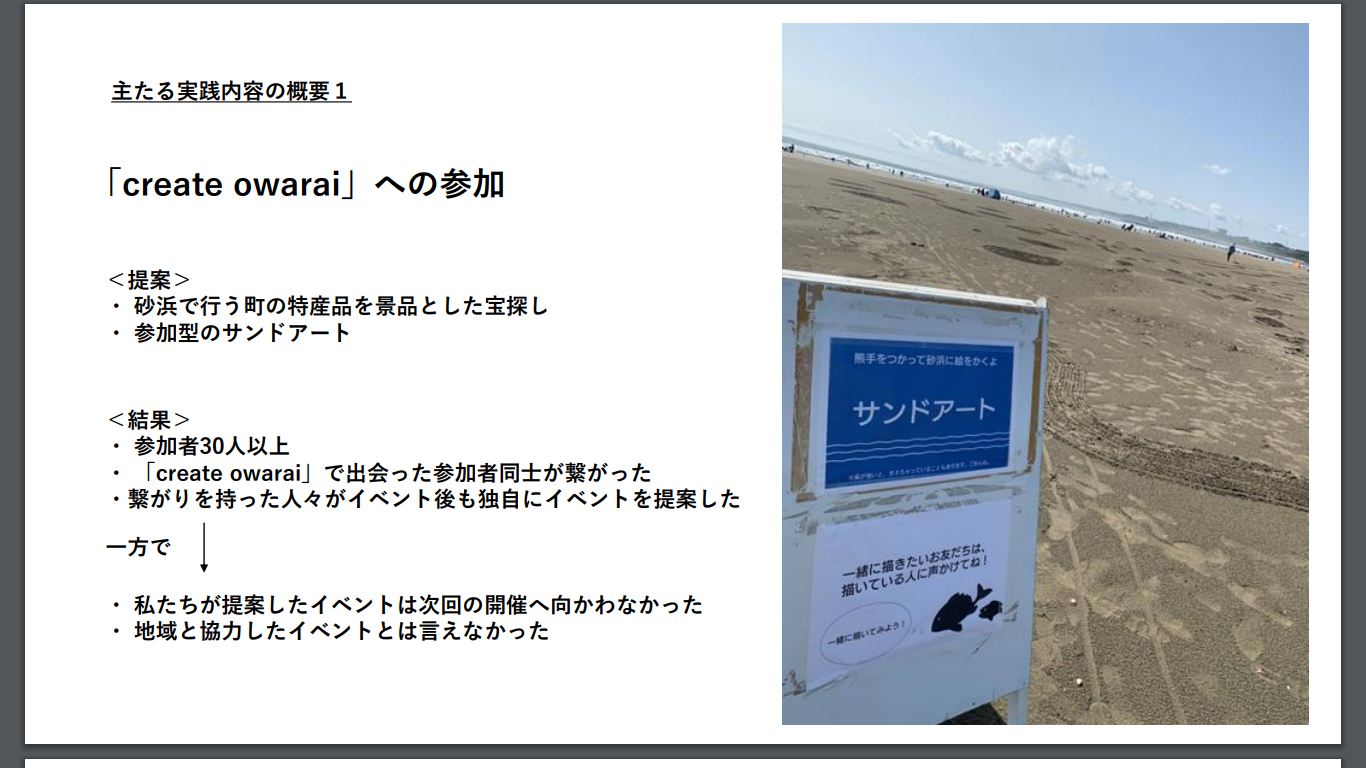

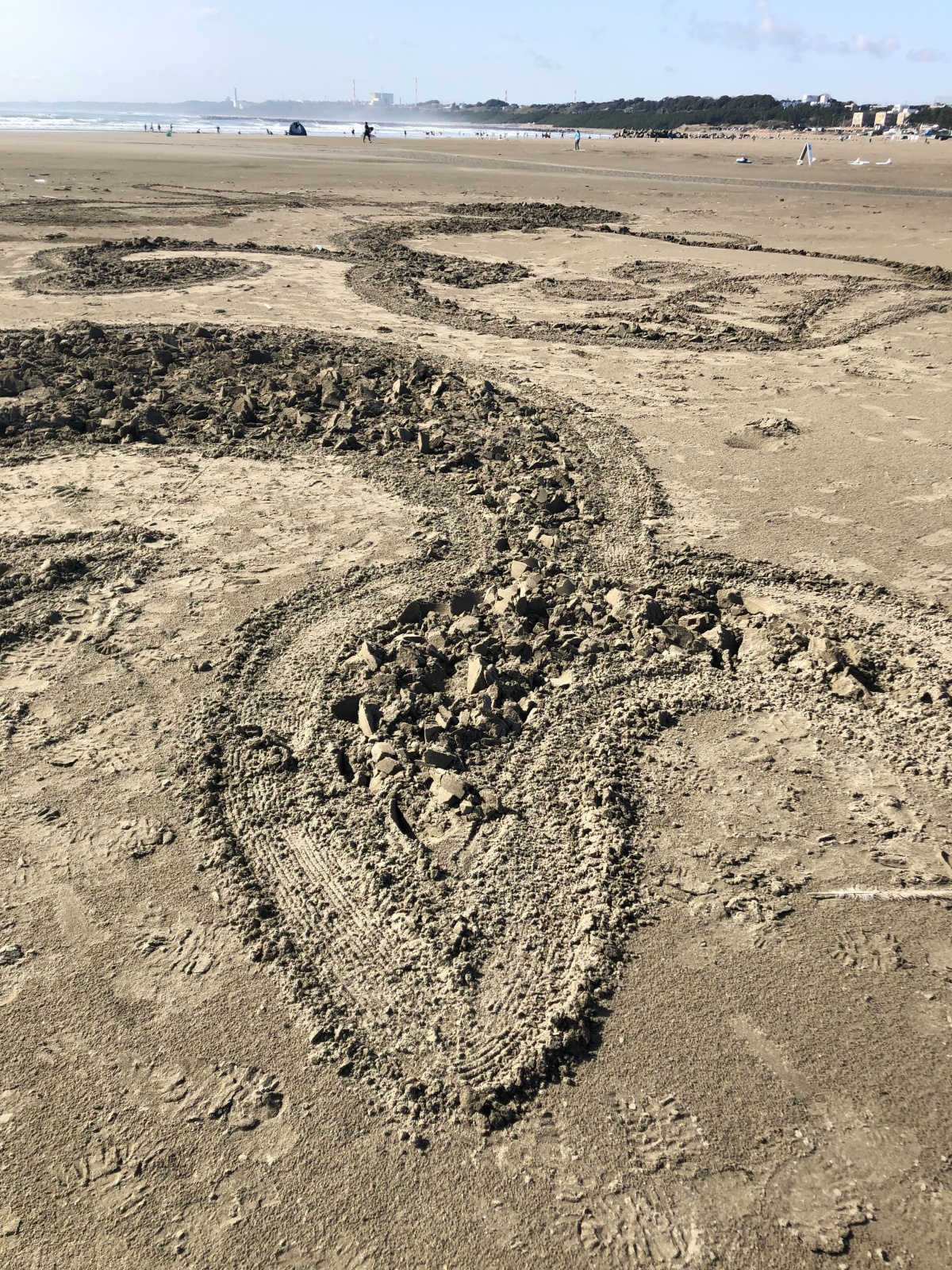

create owarai サンドアート

私が参加した大洗町の地方創生プロジェクト「create owarai」において行ったサンドアートです。

大洗海水浴場サンビーチにおいて行いました。

サンビーチは年々砂浜の面積が拡大しており、駐車場からビーチへの距離や、広大な砂浜の利用が課題としてありました。

そこで広大な砂浜を利用したイベントとして開催したものがこのサンドアートです。

訪れた人々は写真を撮影したり、自分たちもと砂浜に絵をかいていました。

このイベントでは3グループが大洗町内の異なる場所でイベントを開催していたのですが、これは大洗町の観光客が分断されている状況を加味したイベントです。

そのため、サンドアートをSNSに投稿して頂き来客を増やすと共に、他の箇所のイベントに訪れて頂くことで地域内を循環してもらおうという狙がありました。

実際、3か所すべてのイベントを巡って頂いた方もおり、一つの成果となったと感じました。

大洗町とガルパン 震災当時の商店街のお話

アニメ「ガールズ&パンツァー」の製作が開始された当時、大洗町は震災後の苦境にありました。

観光客数は前年の10分の1になり、当時の様子を商店街の人々は「商店街が死んでいた」とも言われていました。

そんな中製作され放映されたアニメ「ガルパン」。

舞台が大洗町に決定した理由は、偶然制作関係者の出身が大洗町であったということ。

アニメの放送時期には町の人々はほぼ無関心であったと聞いています。

しかし、製作開始前に大洗の関係者の方は、「この作品に経済効果は求めない。町の人が一緒になって遊べて楽しめる、元気になる素材として使いたい」と言っていたそうです。

そしてこの願いはアニメ放送終了後、その年のあんこう祭りで叶います。

その年、大洗町の名物であったあんこう祭りではガルパンを取り入れた内容を開催し、10万人という来場者が訪れました。

これには町内外の大勢の人々が驚愕したそうです。そして、これを機に商店街の人々の熱が戻ってきたと聞きました。

私はこれが大洗町の団結力の元となった、ターニングポイントだと考えており、共通の意思、共感のネットワークの起源であると思っています。

大洗町の共有空間

大洗町には様々な「共有」が溢れています。

コワーキングスペース、コミュニティスペース、学生食堂、商店街の店舗の共同飲食スペースなど

大洗町は地域内外の人々が交流する形がとられているのです。

この交流は、地域の人々同志の横のつながりや地域の人々と外部の人のつながり、さらには外部の人同士のつながりを促進します。

この交流は町の刺激になり、これからの地域活動への非常に大きな恩恵を与えます。

実際、大洗町の地方創生プロジェクトには外部から多数の応募が集まり、移住者と地域の人々が協力してイベントを開催するなど、言わば大洗町の財産となっています。

SNSの発信力について考える

大洗町の商店街にある店舗のほとんどがSNSを使用した情報発信を行っています。

私が調査しただけでも大洗町に関するtwitterアカウントの数は247個あり、店舗によってはそのフォロワー数は20000人を超えていました。

そして、各店舗の発信内容は店舗のイベント情報だけでなく、「ご来店ありがとうございました」、「また来てください」といった来店した人々との直接的なやり取りがあります。

この直接的な交流は来店者と店舗の心理的な距離を近くする。そして継続して訪れるお客さんが出てくる。

つまり、その地域にいないにもかかわらず、インターネット上で常連客を生むことが出来る。

また商店街のイベントに関しても、商店街のアカウントが発信した情報を各店舗がさらに拡散することで非常に大きな拡散効果を持ちます。

これはSNSを利用した横のつながりの強みであり、この発信力の異質さを今後も調査していきたいと考えています。

持続的な地域活性化策 大洗モデル 中間発表

私が前期期間取り組んできた活動の中で、私が考察した内容をまとめたものになります。

私は「持続的な地域活性化に必要なものは人づくりである」という仮説を元にこれを検証。さらにこの人づくりの内容を現代に即したものに昇華していきたいと考えています。

また、交流という点にも非常に重きを置いており、この交流が人づくりにおける最重要点であると考えています。

これからも大洗町という地域活性化の歴史と特徴のある地域から、これからの地域活性化策に繋がるものを見つけていきたいと思います。

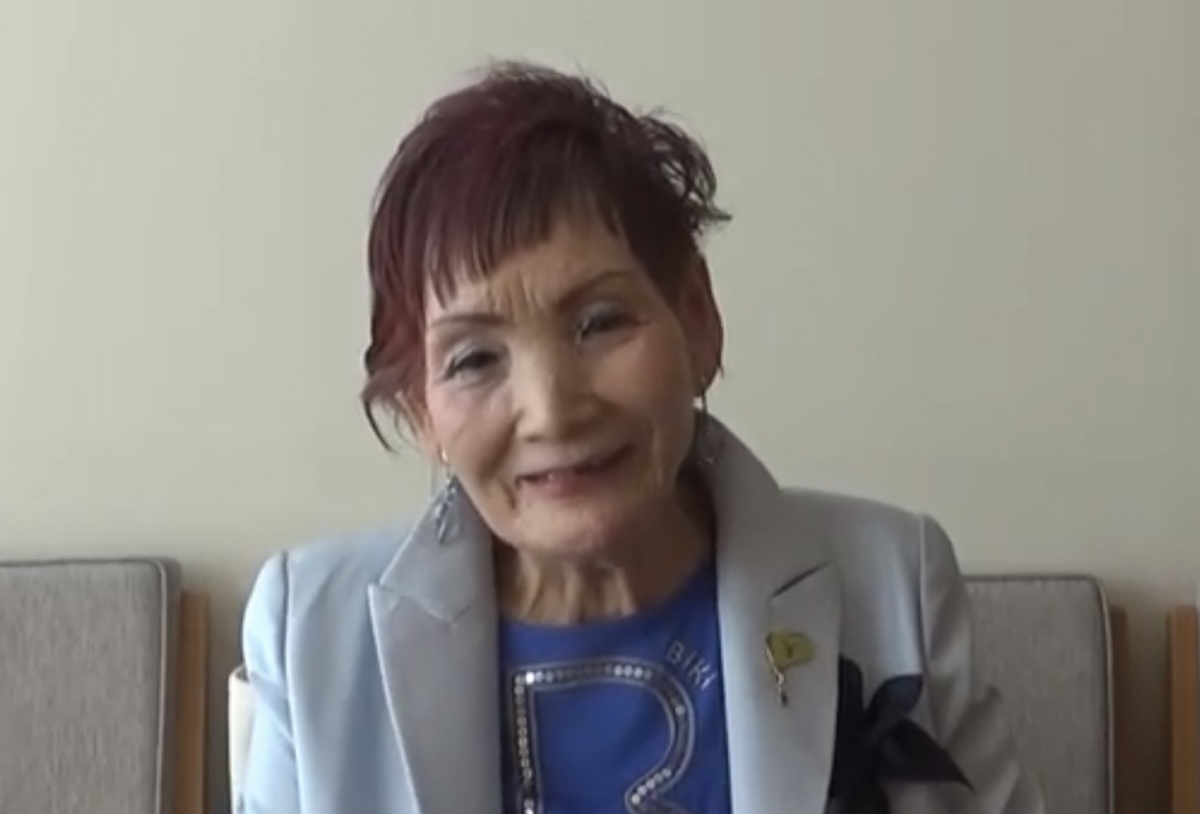

丸田藤子さんとのネット対談

8月10日水曜日、丸田藤子さんとネット対談を行いました。

丸田さんは、1998年の長野オリンピックの際3万2千人のボランティアを取りまとめた方で、現在に至るまで数多くのイベントやボランティア活動を推進してきた方です。

丸田さんとの対談では、「イベントは人を育て、人は地域を育てる」という考え方や「共感のネットワーク」というものがどういったものであるかを丸田さんの言葉で学ぶことが出来ました。

特に「共感のネットワーク」に関していうと、私の研究地域である茨城県大洗町と互換的に考えることが出来、大洗はガルパンを仲立ちとして、ガルパンを見て大洗にやってきた人々と大洗町の人々とのやり取りが「文化」として地域に根づくことで、10年間という持続的な地域活性化が行われているのではないかという考えに至りました。

また、「イベントが人を育て、人は地域を育てる」という考え方も、大洗町における様々なイベントの開催とその成功体験が地域住民の積極的な活動へつながり、その地域住民の積極的な活動と交流により地域が活性化されるという、「地域活性化は人づくり」という仮説に通じる考え方を学ぶことが出来ました。

そして、これらの話をお聞きして私自身が考えたことは、共感のネットワークがインターネット上に存在するということです。DXの流れが進むにつれ相手との接触までの難易度が非常に下がった現代においては、同じ想いを持つものを集めることや連絡を取ることは非常に容易です。イベントの開催や地域との交流はインターネット上でも出来る。つまり、「インターネット上での人づくり」が可能になっているのではないかと考えました。

この仮説を検証するためにも、丸田さんとのネット対談で学んだ、チャンス、チャレンジ、チェンジを胸に、今後も活動を行っていこうと思います。

DX化が進む現代における外部交流

まず前提として私は、持続的な地域活性化とは「人づくり」であるという考え方と同意見であり、この「人づくり」に不可欠なものが外部交流であると考えています。

これは内発的な地域活性化の中で、地域住民がイベントや観光客を通して得た経験値や成功体験が自主的に地域活性化を推進する人間を創ることに起因します。

しかし私はこの理論には同意しますが、この理論だけでは不足していると考えています。なぜなら、この理論では現代に即していないからです。

現代はDX化が進んでおり、人々の交流は非常に容易になっています。それどころか、対面的な交流以外にもメタバースといったインターネット上での交流すらも可能です。

つまり現代における情報発信の容易さや情報伝播効果、外部交流の容易性は、地域活性化における人づくりを根本から改革することが出来ると考えています。

今後はこの仮説の検証に力を入れていきたいと考えています。

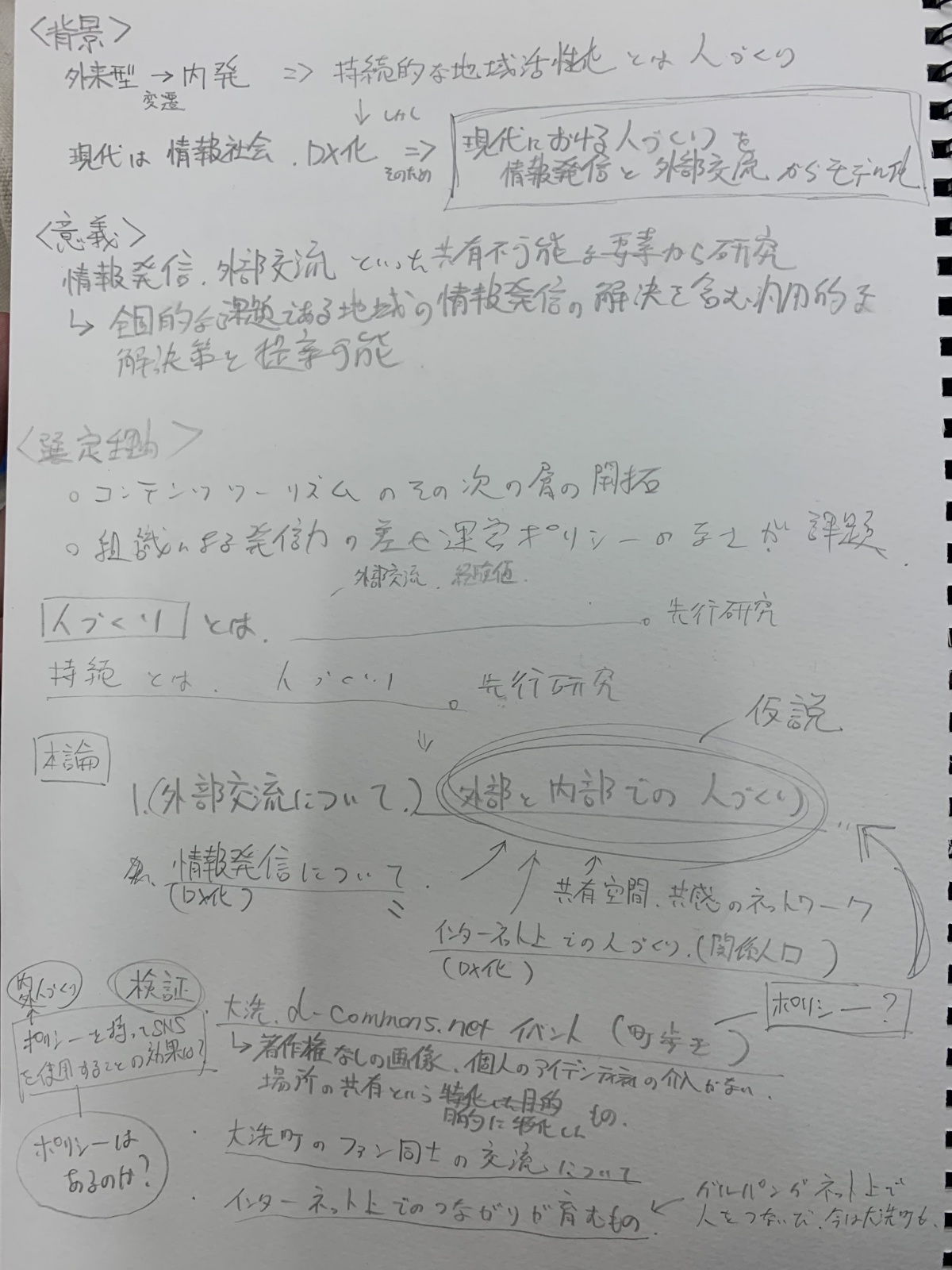

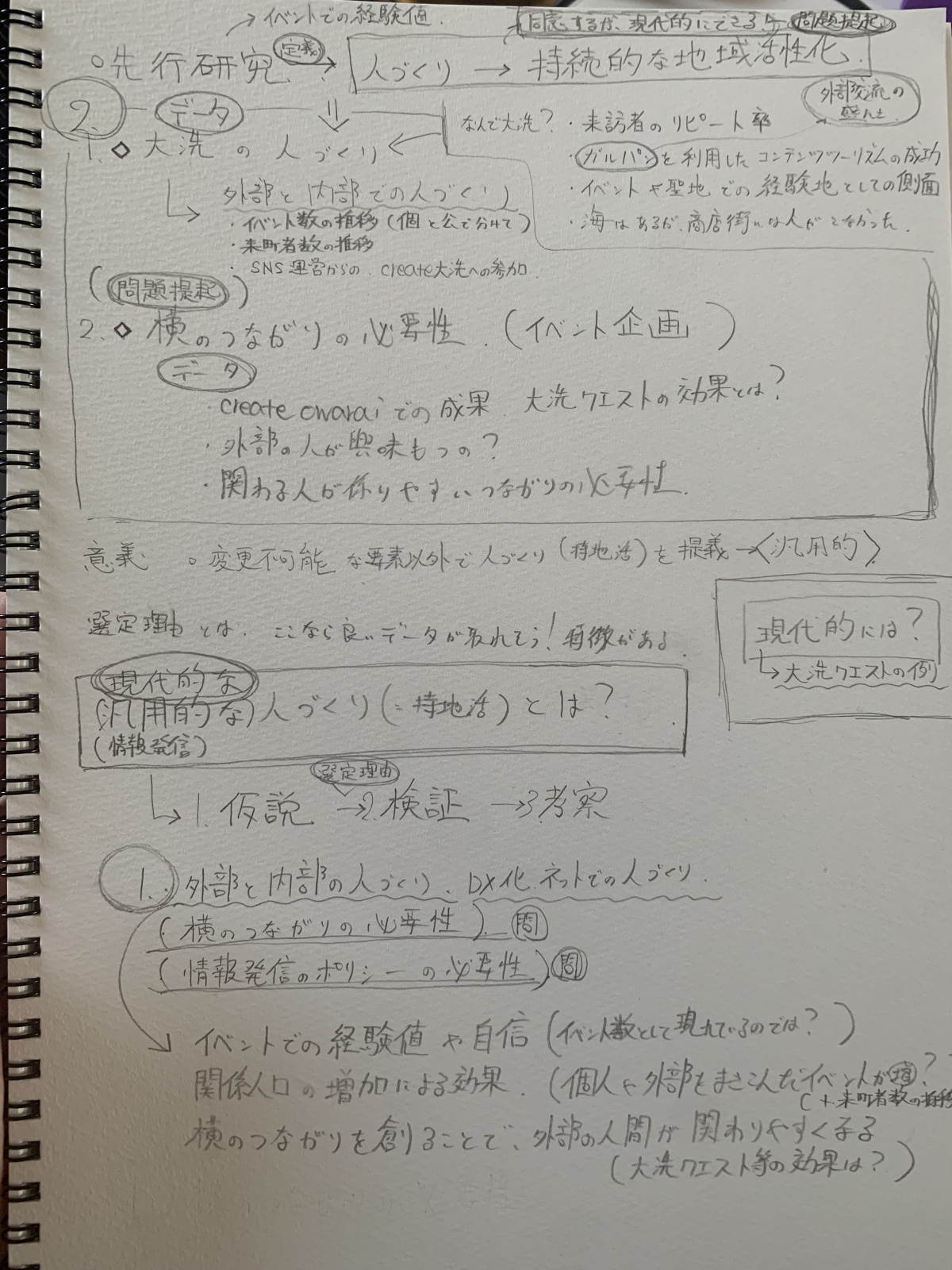

卒業研究の骨組み

卒業論文を書くにあたり、論文の骨組みを書きだしました。

その結果、研究の背景、意義、対象地域の選定理由、先行研究、本論、考察、評価という構成になりました。

こちらの画像は、その構成内容を書きだしたものです。

私の研究の目的は持続的な地域活性化策のモデル化であり、その手段として情報発信という観点から現代における人づくりを定義していきます。

今後は。私がcreate大洗に参加した経験や大洗町でのフィールドワークを通して収集したデータを元に、仮説の検証と卒業研究の更なる改善をしていこうと考えています。

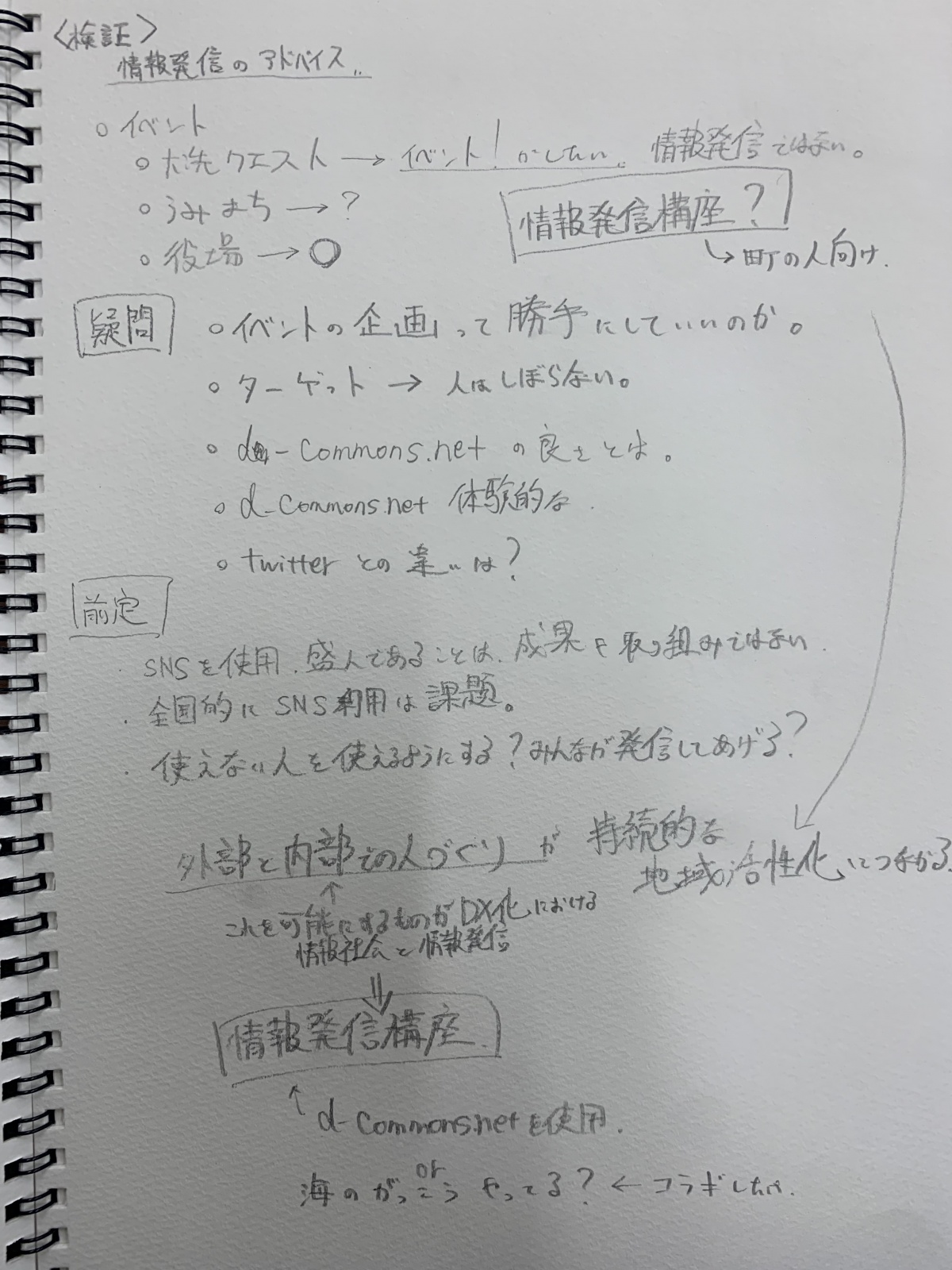

卒業研究 仮説の検証 イベント企画

現在私は卒業研究において自身の仮説を検証する手段の一つとしてイベントを企画しようとしています。

現在考えているイベントは、大洗町が来訪者のリピート率が高い地域であり、ガルパン放送から10周年という区切りであることから、「あなたが今まで大洗に通ってきた中での研究成果と題して、自分の一押しスポットを対外的に紹介して頂く」というイベントです。

これは、大洗町にリピーターとして訪れる方や、大洗町に関わりたいと感じている人々が多いにもかかわらず、大洗町の中で、部外者が積極的にかかわることの出来る横のつながりが少ないことを問題提起しました。

私は人づくりの中でも、外部の人間が町に受け入れられる横のつながりの必要性を感じています。そのため、私が参加したcreate大洗と共に、このイベントを仮説の検証として行いたいと考えています。

このイベントでは、d-commonsを利用することで、著作権やポリシーの無い発信といった問題を改善しつつ、意義のあるイベントにしたいと考えています。

卒業研究 概要

卒業論文の概要の草案です。

<概要>

これまで地域活性化策として、地域外から大企業や工業を誘致することで地域の発展を図る「外来型開発」が行われてきたが、誘致企業の本社が地域外にあることによる経済効果の低さや雇用が創出できないなどの問題点からその有用性は疑問視された。

その結果、「外来型開発」の代わりとして、地域の連携や固有性を重視し、企業や自治体、住民が主体となりその地域の文化や自然を守りながら行う「内発的開発」が取り組まれ始めた。

実際先行研究として、この「内発的開発」は地域の雇用創出や経済効果といった面において有用であり、その効果の持続性も高いとされている。また先行研究ではさらに、持続的な地域活性化に必要なものは「人づくり」であると結論付けられており、地域活動を行う主体である地域住民を創造することがその地域の活性化に大きな効果をもたらすとされている。

しかし、当然「内発的開発」が全て成功しているわけではない。地域の主体性や固有性が重視されているからこそ地域差が存在し、一時的なブームで終わってしまった地域や小規模な活性化になってしまった地域も存在する。

これについて私は、「持続的な地域活性化とは人づくりである」という視点に基づきつつ、地域差の存在しない要素から内発的開発を考察し、汎用的に持続的な地域活性化の助けとなるモデルの作成を行おうと考えた。

そして汎用性を考えた結果、DX化の進む現代のインターネットの有用性から、「情報発信と外部交流」という視点から持続的な地域活性化策を考察していく。

加えてこの考察には、茨城県大洗町をケーススタディとした。これは茨城県大洗町がアニメ「ガールズ&パンツァー」を利用したコンテンツツーリズムが10年間継続している中で、ガルパン効果によるイベント開催やアニメファンの来訪による地域住民の経験値の集積、東日本大震災での被災からの復興という再生を成功させた歴史があること、これらによる外部交流の盛んさ、そして何より私自身が茨城県大洗町において行われた地方創生イベントに参加し大洗町の地域活性化を体験してきたことが持続性や人づくりを考察するにあたり適していると判断したためである。

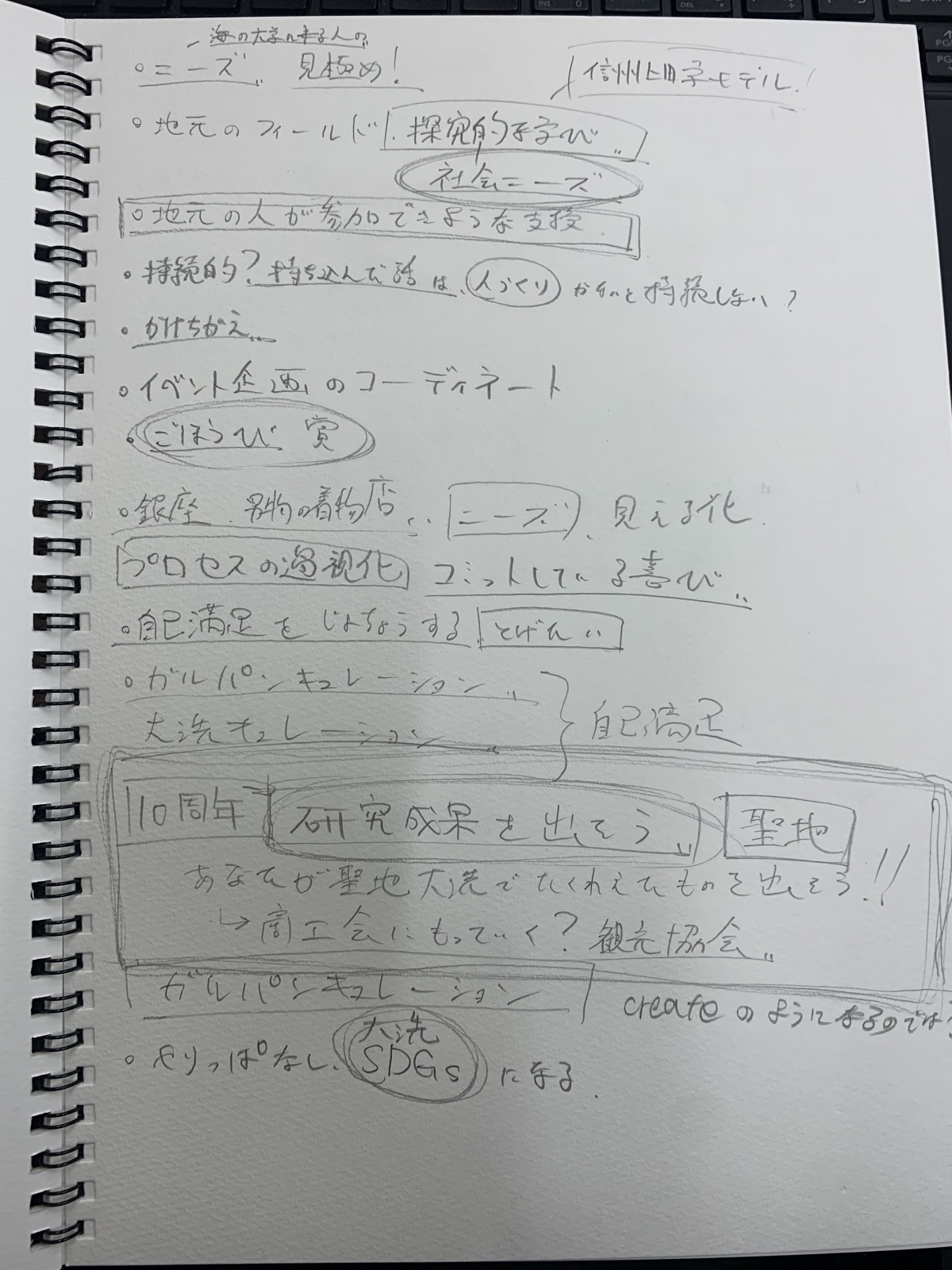

卒論ノート 卒業研究の軌跡

卒業研究をする際に記したメモ等を載せています。

卒業研究の軌跡として見て頂けたらと思います。

第二回create owaraiの開催にあたり

2023年1月15日に、去年に引き続き二度目の開催となる、茨城県外から参加者を募り、大洗町の事業者様の抱える課題を解決に導く地方創生プログラム「create owarai」のDay1が行われました。

私は今回事務局として、このプログラムの運営と、プログラム風景の発信、そしてこのプログラムを通しての意義、効果の考察を主な役割として参加しています。

Day1では各参加者やチームの参加風景を撮影すると共に、雨天ということもあり、一つのチームの町巡りを運転兼説明役としてサポートしました。

参加者の皆様は既に多くの活動に参加経験のあるスキルフルな方々が多く、初日から地元の課題解決に向け多くの議論が飛び交っていました。

今後も三か月間、このプログラムを少しでも意義あるものにしていけるよう取り組んでいこうと思います。

また、このように地域外の人々同士や、地域外の人々と地元の事業者様を結びつける橋渡しの様な役割の一助となっていることを嬉しく感じると共に、私自身も多くのことを学んでいきたいと思っています。

写真は町巡り中に食べた港食堂のカニ丼です。

(写真の掲載許可を頂いている最中なのでイベントの写真は少々お待ちください。)

交流ノート設置の経緯

茨城県大洗町において交流ノートの設置の経緯について聞き込み調査を行った際の記録を残す。

交流ノートの設置の経緯について聞き込みを行ったところ、ある水産店が設置したことに辿り着きました。

経緯としては、ガルパン効果で多くの人々がお店に来店してくれるようになるにつれ、全国各地から人々が訪れることに驚いたそうです。

そこで多くのお客さんに出身地を訪ねる中で、ノートを置いてそこに書いてもらおうと考えたのが最初であるとお話しして頂きました。

また、その他の店舗にもお聞きしたところ、ガルパンファンが是非おいてほしいということで持参したケースや、他の店舗が置いているから起き始めたといったケースがみられました。

ファンが自らノートを置いていくというという広がり方をしているというところに非常に驚きましたが、それだけガルパンと商店街が密接な関係を築いているのかと感心しました。

なお、交流ノートに対する意識に関しては、客側が熱心であるのに対して、店舗側はただ置いているだけの様な認識が強いことが、交流ノートの効果と役割を調査する上でのアンケート調査においてわかりました。

写真は交流ノートの設置が始まったころの経緯をお聞きしたうすや精肉店さんで頂いた鶏もも肉のフライです。

大洗町のキャラクターパネル

大洗町の商店街にはガルパンキャラクターの等身大パネルが店舗ごとに設置されています。

このパネルは2013年3月の海楽フェスタの際に行われた取り組みです。

この前年の11月に行われたあんこう祭りで多くガルパンファンが大洗町に訪れたことに引き続き、この取り組みはガルパンファンを商店街に呼び込む原動力となりました。

その結果が10年間ものコンテンツツーリズムに行き着いたと考えると、きっかけとなったこのキャラクターパネルが商店街とガルパンファンを結びつけたといえるのではないかと考えました。

プロジェクト研究の足跡

プロジェクト研究の足跡を綴ってきたものをまとめました。

4月25日

前半はグループメンバーの共通項として、研究への取り組み方や考え方を共有しました。後半は、各自のプロジェクトの説明とそれに対する質問や問題意識の共有を行いました。ゼミ内で横のつながりが出来ることで、各自の持つ問題意識への様々な考え方が示され、非常に有意義なものとなったと感じました。今後は、自身のプロジェクトを進める中で頻繁に意見交換をすることで、より多角的な視点から研究していこうと考えています。

5月11日

大洗町における地域学習に関する記事の閲覧及び調査を行いました。また、大洗にフィールドワークに赴く際の調査事項などをまとめました。今後も活動を報告し合う事で様々な視点から調査を行っていきたいと考えています。

5月17日

今回は個人プロジェクトに取り組み、大洗町における先行研究の論文を読みました。また、大洗町における地方創生の取り組み方の中で、商工会の青年部主導のイベントに動きがみられなくなり、大洗に関わろうとする外部の人間にイベントの創造を依頼した例が数例ありました。これについては現地調査において、実際に依頼を行った方と、依頼された方への意識調査や取材を行いたいと考えています。

5月30日

地域活性化における外部交流の重要性について調査する手段の1つとして、大洗町の各店舗が運用しているTwitterアカウント数の調査と年間の商店街主催のイベント数と町主催のイベント数の差異を調査しました。また、過去に行ったインタビューのメモを改めて整理し、まとめ直しました。

6月6日

持続的に行われる地域活性化策についての意見交換を行いました。その中で活動の起点となる、地域内での横のつながりの構築に着目し、大洗町において商店街を介さない若者が主体となった繋がりがないことに気付きました。そこで今後より質の高い研究を行っていくためにも、この横のつながりの構築を進めていきたいと思います。またこの繋がりを表わす言葉として、「同じ価値観を共有する繋がり」、「共感のネットワークをつくる」という言葉が非常に合致しており、新たな観点を得ることが出来ました。

6月13日

岡田斗司夫氏の講義や考え方に関する調査を行いました。その中で、「繋がりと共生の社会」という言葉に共感を覚えました。私は昨年から、地域の活性化策を段階的に捉えてきており、現在の大洗町を成熟した段階と考えています。そして、この段階から後、今後の段階とはまさにこの共生の社会なのではないかという仮説を立てました。実際、大洗町ではコミュニティスペースやコワーキングスペースなど「同じ価値観を共有するつながり」の形成が進んでいます。このことから、大洗町における共生の在り方を調査し、そこから共生社会が持続的な地域活性化に与える効果を考察していきたいと考えています。

6月20日

持続的な地域活性化策に関する先行研究の論文を読みました。中でも、地域ブランドが果たす役割について論じたものが興味深く、b級グルメの祭典を利用した対外的な活性化策の有用性を学習しました。また、大洗町における若者のつながりの作成にも力を入れていきたいと考えています。

6月27日

先行研究の論文を調査しました。中でも、「地域内外における持続的交流システムの形成 観光・地域振興に向けた人づくり:熊本県氷川町宮原のまちづくりを事例として」という論文が興味深かったです。地域振興、地域学習、地域内でのコミュニティ創りという点で非常に興味深く、前川ゼミのメンバーの皆さんにも通ずるものがあると感じたので共有させて頂きます。「Google scholar」で検索すれば出てくるので是非読んでみてください。また先行研究を進める中で、地域活性化において人づくりというものがキーワードになってくるということを感じており、今週はこれについて、大洗町の事例と照らし合わせながら調査を行っていきたいと思います。

7月4日

本日は引き続き卒業研究を行いました。内容としましては、地域活性化による地域住民の生活への影響と効果について考察し、地域活性化の初期段階において、地域に起こる変化を肯定的に捉える人々の増加が重要であるという仮説を立てました。実際、先行研究で触れられている様々な事例においても「人づくり」や「地域住民に経験を積んでもらう」といった文言においてこの事象が取り上げられていました。そしてこれを大洗町で考えた場合、個人が主体となり町全体で地域活性化に取り組んでいる状態の特異性が感じられました。この一種の共感のグループを形成した要因が東日本大震災からの復興にあるのではないかという考えと共に、今後より深く考察していきたいと考えています。

7月11日

卒業研究を進めました。持続的な地域活性化において「人づくり」がキーワードとなっていることは、私自身の研究や先行研究から明らかであると考えたのですが、現代における持続的な地域活性化には「人づくり」だけでは最高とは言えず、人づくりとインターネットを使用した波及効果を伴う発信力が必要であると考えました。急速にデジタル化が進む現代では、先行研究が書かれた時代から数年たつだけで社会は変化するため、「現代における」という視点を重視し、より効果的な活性化を起こし得るということを大洗町に当てはめて研究していけたらなと思います。

10月3日

引き続き卒業研究を進めました。「現代における人づくり」というテーマについて、DX化が進む背景を加味し、考察しました。今後はデジタル空間という一種の共有空間における交流において、共感者のネットワークが作られているという仮説を検証していきたいと思います。

10月10日

先週に引き続きDX化が進む現代における外部交流について考察しました。その中で、インターネット上の共有空間での交流により地域に協力する外部の人間が創造されることが現代における人づくりであり、非常に価値ある特性であると考えました。そしてこれを大洗町の事象に当てはめると共に、その現象と効果を考察しました。また今後は、大洗町においてSNSを使用した情報発信が開始された経緯やその効果の調査と、自分の仮説を現地の人々の事象と照らし合わせる作業をしていきたいと考えています。

10月24日

大洗町においてd-commons.netを使用した、DX化における地域情報発信改革について考察、準備を行いました。地域からの情報発信や共有をより現代に即した形にする課題解決方法の提供を現時点でのこの検証の目標とし、取り組んでいければなと考えています。

10月31日

今週は卒業研究内容の推敲を中心に行いました。その結果、大洗町における地域イベントに関する情報発信の不足が課題として見えてきたと共に、内部と外部での人づくりという言葉をキーワードとし、これが情報発信におけるポリシーになり得るという仮説を立てました。これらのことから、内部と外部での人づくりという仮説を検証するためのプロセスの作成や、情報発信方法の提供の仕方についての計画を立てたため、今週中に大洗でのフィールドワークと大洗町への提案の声掛けを行っていきたいと考えています。

11月7日

今週は大洗でのフィールドワークを行い、商店街のSNS戦略の有無の確認や、情報発信方法の提供をしたいという旨を伝えてきました。その結果、大洗町のSNS戦略にポリシーがないことや、ここ数年間の活動に停滞がみられることがわかりました。また、情報発信方法の提供については大洗の活動団体等にも打診しようと考えています。

11月14日

先週は大洗町における、イベント参加の際の横のネットワークを創ることと情報発信をテーマとした、大洗町の研究成果を発表するイベントに関する考察と企画書の原案の作成を開始しました。このイベントを卒業研究の検証として開催するため鋭意努力していこうと思います。また、本日大洗海の大学の光又様と対談をさせて頂き、件のイベントの開催を考えている旨と、大洗海の大学の現状についてお話いたしました。今後も精力的に活動に取り組んでいこうと思います。

11月28日

今週は卒業論文について前川教授から助言を頂き、そこから自身の研究を見つめなおしました。これにより今後の方針や考え方が明確化することが出来たため、今まで行ってきた私の活動やそこから得た気づきを言語化すると共に、話題提供して頂いた事例などを活用しながら、より一層研究を進めていきたいと思います。

12月12日

今週は前川教授から送って頂いた二本のBDの視聴と、卒業論文の構成案の作成を行いました。桐生のBDでは地域住民が自分事で考えることの出来る支援の効果と必要性を感じると共に、私が過去参加したイベントでの活動の反省点を再認識させられました。また、ガンツ博士の3つのストーリーが人を動かすという理念と共感することの効果を学びました。卒業論文の構成案については、引き続きこの構成案に従って論文に肉付けを行っていきます。

12月19日

今週は引き続き卒業論文を進めました。それと同時に、大洗町におけるイベントに今後も関わっていこうという想いがあり、今後開催されるイベントに携わりたいと考えています。商店街の人々が自分事として持続的に地域活性化を行えること、外部からの新規参入者が地域に関わりやすくなる横のつながりの構築を目標に今後は活動していきたいと思います。

12月26日

今週は卒業論文の執筆を進めました。特に、情報発信が町から行われることの必要性と効果について考えました。それと並行して、大洗町で行われるcreateowaraiという地方創生イベントに運営として参加することが決まりました。今後は大洗町でのイベントの開催や、その様子や効果に関する情報発信を主な役割として地域活動に参加していこうと考えています。

自らがどのような考えをしながらプロジェクト研究に取り組んできたのかを一元化できる貴重な資料になっているなと感じます。

インターネット上での交流が人々をつなげる

大洗町の事例研究を考察したところ、インターネット上での交流が、町とよそ者を結びつける手段として大きな役割を持っていると考察しました。

情報発信を始めとするインターネットを活用した取り組みを行うことで、他の地域に点在する町づくりや大洗町に興味、熱意を持つ人々を結びつけることが出来る。

そして同じ志を持つ者同士が繋がりを得ることで、自覚的な活動が促進される。

このように、DX化の進む現代におけるインターネット上での交流の必要性は非常に大きいと言える。

create owaraiの開催で得た知見

第二回の「create owarai」の運営にあたり、参加者の方々の年齢に着目した。

参加者の方々は40代前後の方が多く、人生の折り返し地点に来て自分の持つスキルを地域活動に活かしたいという熱意のある方が多かった。

このことに関して、情報発信を通してこの熱意を持つ人々を結びつけることで、この熱意を自主的な地域活動に繋げられないかと考えた。

つまり、この橋渡しが継続的に行われれば、持続的な地域活性化への一助となるのではないかと思う。

プロジェクト研究実践報告:持続的な地域活性化策~大洗モデル~1(ゼミ時発表資料)

プロジェクト研究として取り組んだことを、実践報告書としてまとめました。

こちらはゼミ内で発表した資料になりますが、文章量が多く読みにくい部分が多いと思います。

内容といたしましては、より分かり易くまとめなおした資料を作成いたしましたのでそちらをご覧ください。

ゼミ発表資料として残しておきます。

プロジェクト研究実践報告(修正版):持続的な地域活性化策~大洗モデル~2(ゼミ時発表資料補足)

プロジェクト研究の実践報告の発表用資料になります。

詳細が知りたい場合は、もう一つの詳細版のスライドや、マイテーマ(卒業研究・プロジェクト研究)をご覧ください。

ゼミ内で行った発表の資料の補足(図式化した部分を多く)したものです。

「私たち(地域住民×よそ者のつながり)が熱意を持つ地域住民とよそ者を結びつける役割を継続的に行っていくことが必要である。」

これが私の行ってきた活動のまとめともいえる部分になります。

この知見を町に活かしていくことが今後の目標です。

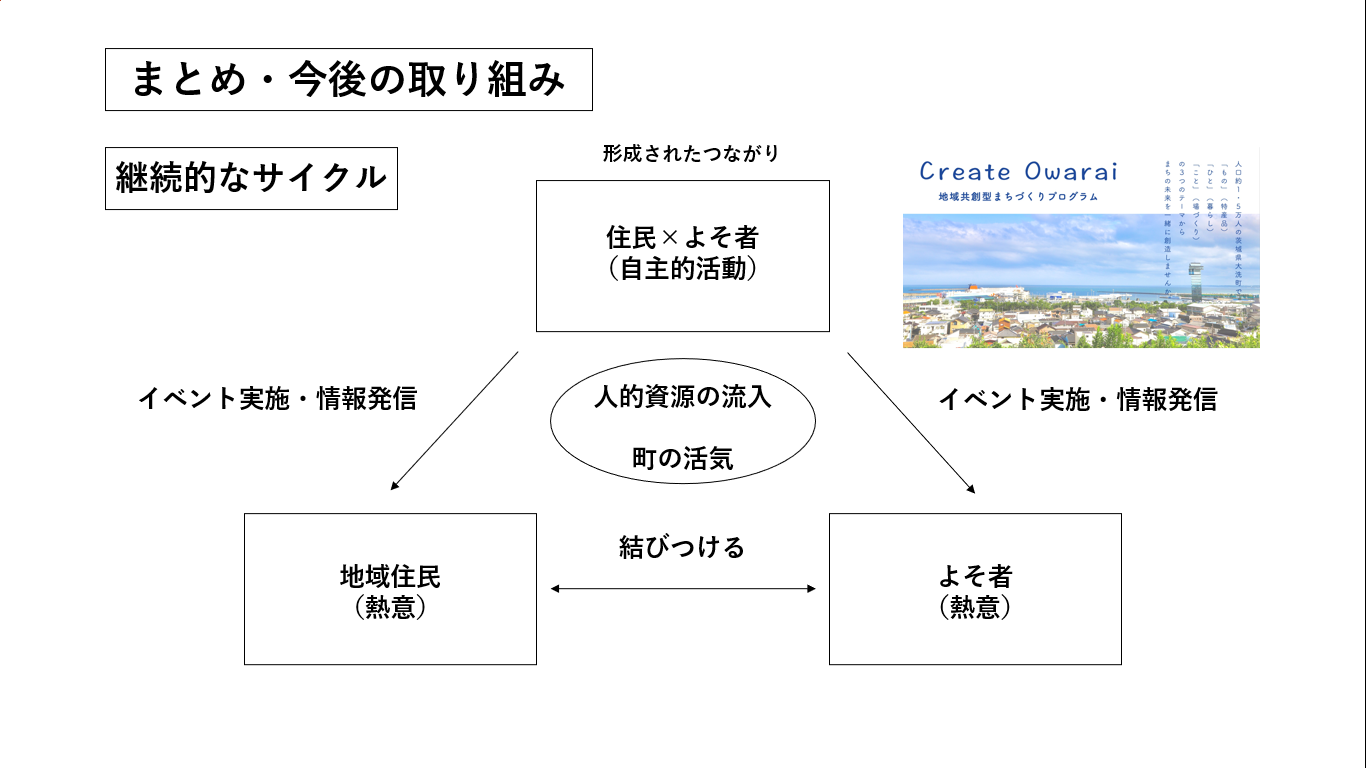

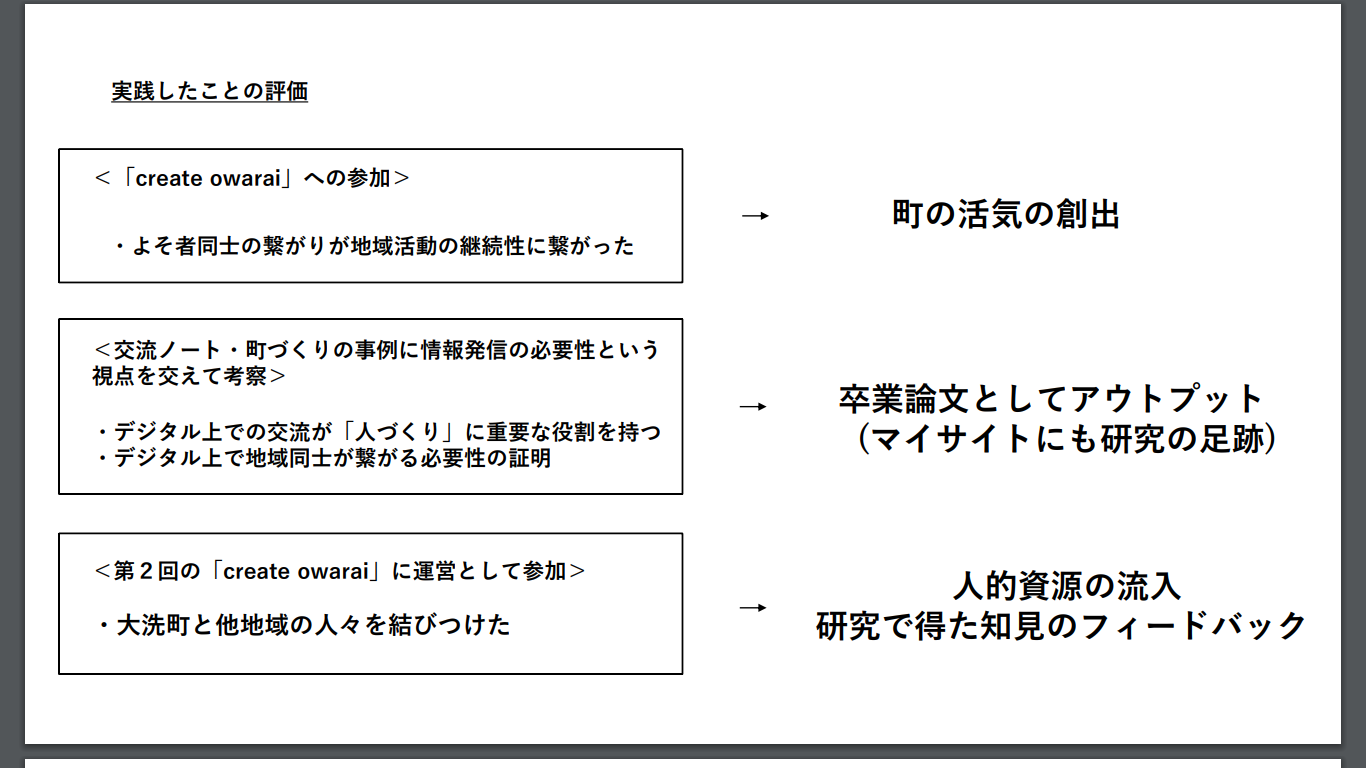

持続的な地域活性化~大洗モデル~3 発表(最終)版

プロジェクト研究の足跡をまとめた発表資料になります。

それぞれの実施内容はこのマイテーマ(プロジェクト研究・卒業研究)をご覧ください。

持続的な地域活性化策~大洗モデル~とは、大洗町において持続的な地域活性化策というテーマを研究する者であり、卒業研究、地域活動という視点から3つの取り組みを行い、そこで得た知見を大洗町にフィードバックするものです。

茨城県大洗町とは茨城県東部に位置する小さな観光都市で、海が観光資源となっています。また、アニメ『ガールズ&パンツァー』を利用したコンテンツツーリズムを10年間推進しています。

その一方で、人口減少、海水浴客の減少、町の活気のなさといった社会課題を抱えています。

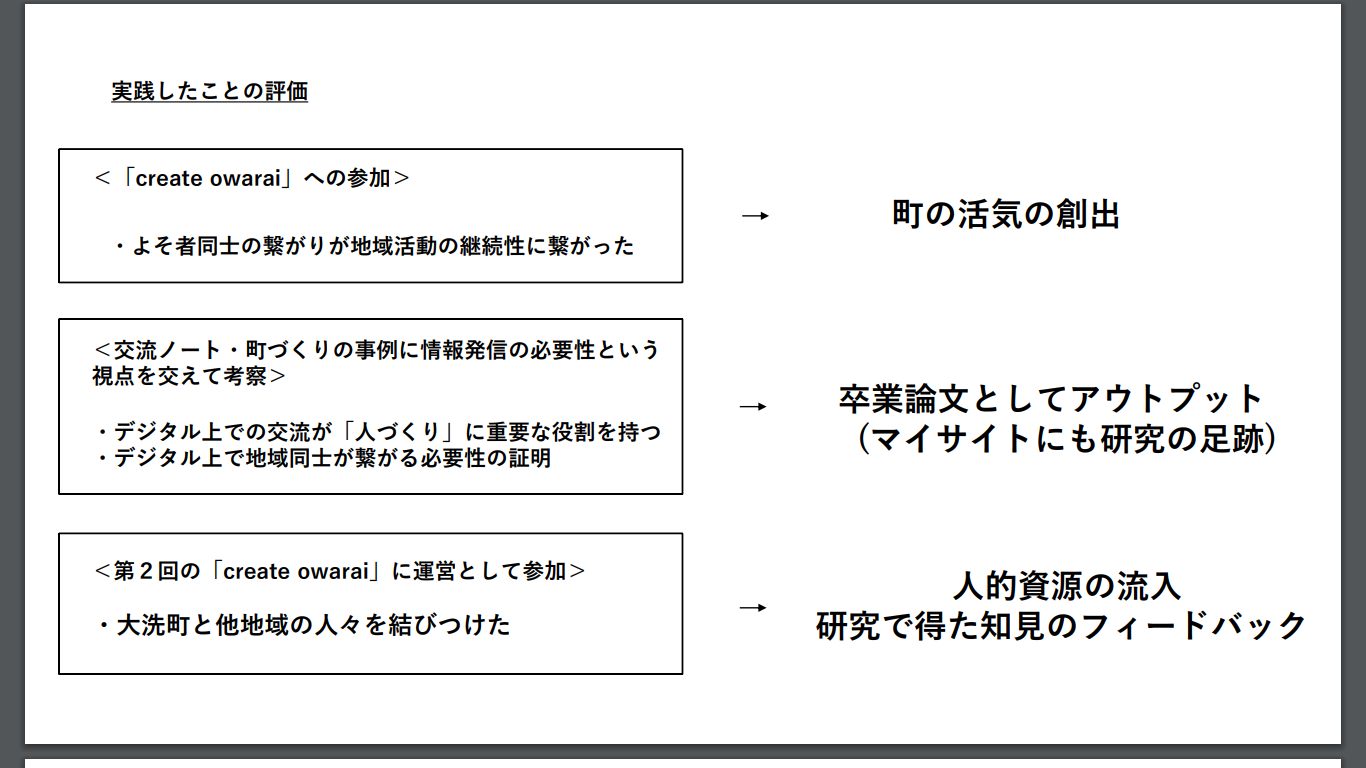

そこでまず実施内容1として、「create owarai」に参加しました。この「create owarai」とは、大洗町で行われた地方創生プログラムで、地域外に住む人々を大洗町に集め、大洗町でイベントの提案を行うといった内容でした。

私たちは、型を用意することでどなたでも簡単に描くことの出来る参加型サンドアートと、サンドアートの内側に大洗町のさつまいもを埋めて行う芋堀りを提案し、大洗町での活気の創出を行いました。

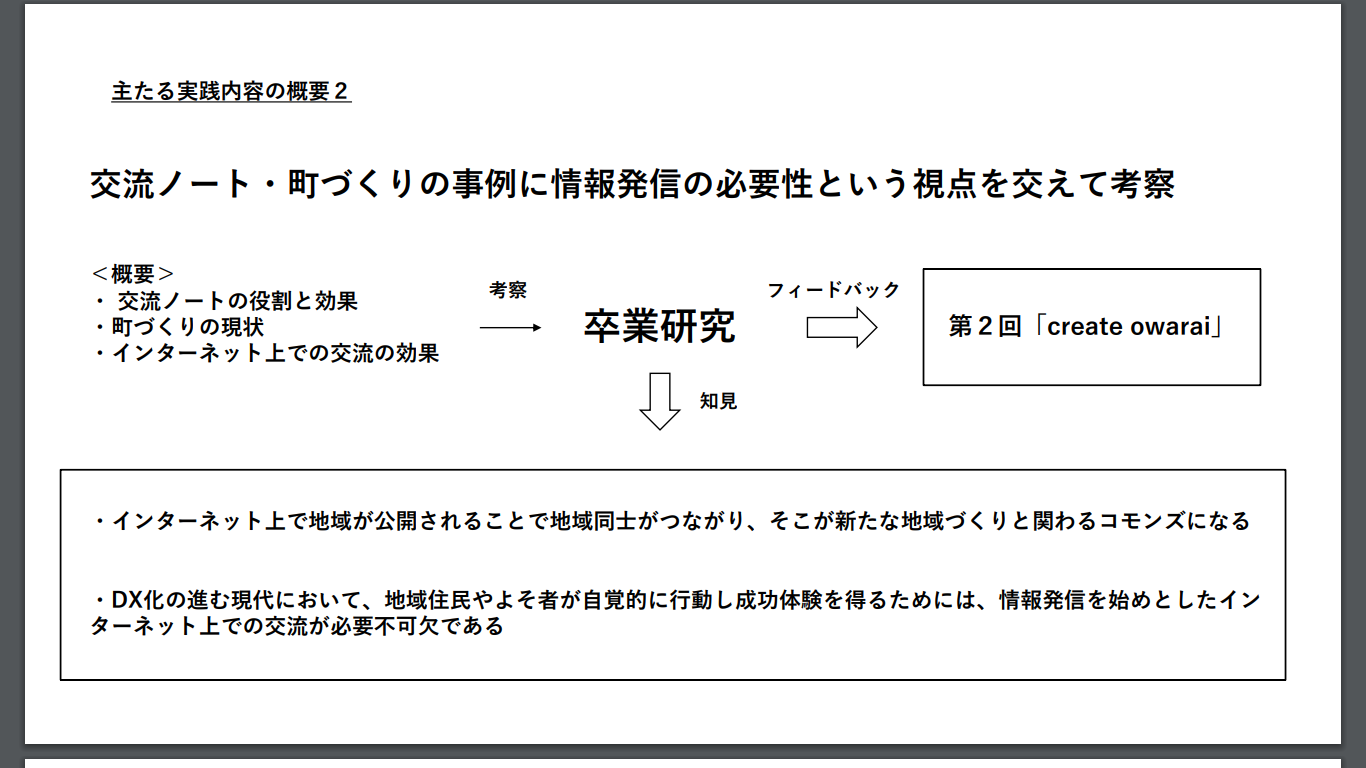

次に、実施内容2卒業研究として交流ノート・町づくり・情報発信という観点から考察し、考察をマイサイトにアップしながら持続的な地域活性化を研究しました。

その結果、デジタル上での交流の重要性の証明と、地域活動の成功体験を得る機会の創出の必要性という知見を得ました。

最後に、第二回「create owarai」の実施ということで、今度は「create owarai」の実施側として、イベントの開催に関わりました。

今回は地域外の方々を大洗町に集め、オンラインで大洗町の事業者の方とつなぎ、事業者の方の持つ課題を協力して解決していくというプログラムになっており、大洗町とよそ者を結びつける橋渡しの様な活動が出来ました。

研究の進め方としては、コンテンツツーリズムの継続やガルパン終了後の地域活性化が必要である大洗町に対して、持続的な地域活性化の研究とそのフィードバックを行うというアプローチの仕方が効果的であると考えたからです。

また、進め方としては、デジタル活用の調査や卒業研究を通して、デジタル活用の効果の証明や得た知見のフィードバックを行いました。

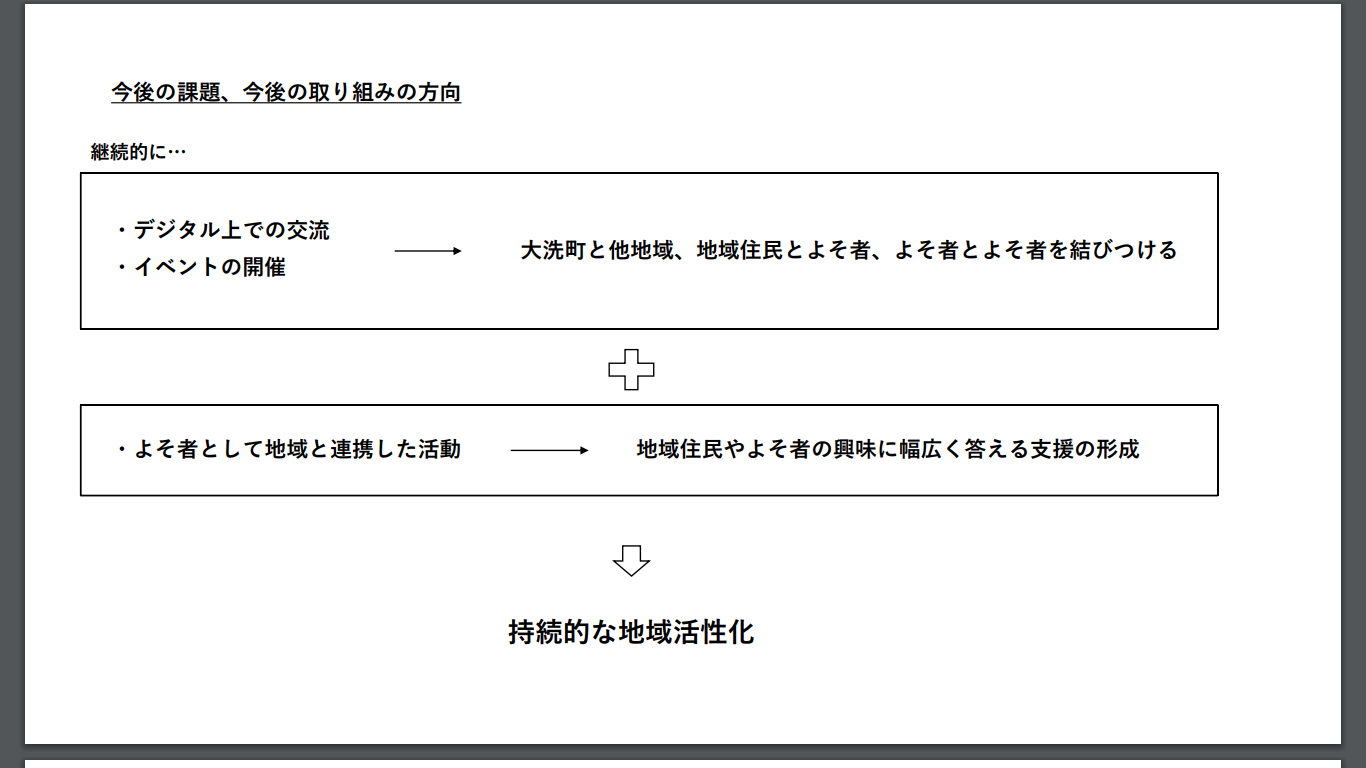

最後に、まとめと今後の取り組みですが、私たちが大洗町で行ったことのように、地域住民とよそ者の繋がりがイベント実施や情報発信を行うことで、熱意を持つ地域住民とよそ者を結びつける。そして、人的資源の流入と町の活気を創出していくという活動を継続的に行っていくことで、持続的な地域活性化策としていきたいと思います。

一年間大洗町での実践的な関りや、卒業研究を進めてきました。

結果として卒業論文という大きなアウトプットと「create owarai」の実施など、社会的な課題へのアプローチが出来たと感じています。

今後もここで得た学びを地域活動に繋げていきたいと思います。

第一回「create owarai」の参加:イベント提案

「create owarai」に参加した際のイベント実施画像

参加型のサンドアートとサンドアート内に大洗の特産であるサツマイモを埋めた芋掘りを提案した際の画像です。

参加人数は30人以上。予想以上の賑わいを見せました。

このイベントで出会ったつながりは現在にも活きており、その後も自主的に活動を行っていきました。

「create owarai」は現在第二回が開催されており、ここで得た経験値から、より効果的なイベントを開催していきたいと思います。

第二回「create owarai」の開催 地域事業者とよそ者を結ぶ活動

大洗町の地域事業者の方とリモートでよそ者がミーティングを行っている様子です。

地域事業者の方々が抱える課題を、スキルフルなよそ者と協力することで課題解決に向け動いていく様子です。

今後もこの活動を継続していくことが、継続的な人的資源の流入に繋がるのではないかと考えています。

インターネット上で地域同士はつながり、そのつながりがコモンズとなる

インターネット上での交流は物理的な制約が対面での交流と比べてはるかに低いです。

つまり、簡単に地域同士が繋がることが出来ます。

「create owarai」での例で言えば、それぞれ違う地域に住む人々がインターネット上での交流を通して大洗町に集まりました。

そしてここで大洗的とよそ者が繋がったのです。

しかし、これだけが効果ではありません。なぜなら、この集まった人々には主立って活動を行っているホーム地域があります。つまり、自主的な地域活動を行う貴重な人材を、地域間で共有しているのです。

これにより「地域と人」という関係だけでなく、「地域と地域」での結びつきが促進される種まきとすることが出来るのです。

この可能性は計り知れず、DX化の進む現代において、この結びつきの形成はより容易となり、この結びつきが成し得る活動の幅も広がっていると言えます。

持続的地域活性化の略図

こちらは持続的な地域活性化の略図になります。

地域住民とよそ者が協力してイベント開催や情報発信を行うことで、熱意を持つ地域住民とよそ者を結びつける。そしてこれが地域への人的資源の流入と町の活気の創出につながる。

これを継続的なサイクルとして行うことが持続的な地域活性化に繋がると考えています。

住民とよそ者の熱量の差

大洗町でのフィールドワークを通して、住民の方にお話を聞く機会がありました。

その方は地域活性化に興味を持ち、もっと活動に関わっていきたいといった考えを持つ方でしたが、興味深いお話をされていました。

それが、「よそ者の方が真剣に大洗町について考えている。自分たちが情けない」といったものです。

確かに地域住民の中にはよそ者や地域活動に肯定的ではない方も多いですが、その方にとっては情けないと感じる程の熱量の差が感じられたそうです。

このことからも、地域住民のシビックプライドの醸成と、よそ者側からの積極的な働きかけ、つまり巻き込みを今後のテーマとして考えてみようと思います。

成功体験が自主性への特効薬

私は地域活動における自主性は成功体験により育まれると考えています。

自主的に地域活動を行う人々を創出することが「人づくり」であり、この「人づくり」が持続的な地域活性化の最重要事項であるとするならば、成功体験が持続的な地域活性化の一助となることは疑いようがない。

そもそも、人は自分事として活動を認識しなければそこに自主性はない。つまり、自分事に繋がる様な、興味関心を自ずと惹かれる活動に出会う必要がある。

しかしそれは人それぞれである。

そのため、継続的な地域活動での成功体験の創出が必要なのだ。

まずは興味関心がある分野を探すところからかもしれないが、イベントに参加し、そこで一つの成功体験を得る。これにより得た経験値と自信は、次の自分の行動の重しを軽くする。そして行動の幅が増えることは、参加出来る活動の幅が増えることに比例する。

そしていつしか多くの成功体験と自分事として取り組む活動を発見する。

これを実現するためにも、よそ者が地域活動に触れる機会を継続的に創出していく必要性が挙げられる。

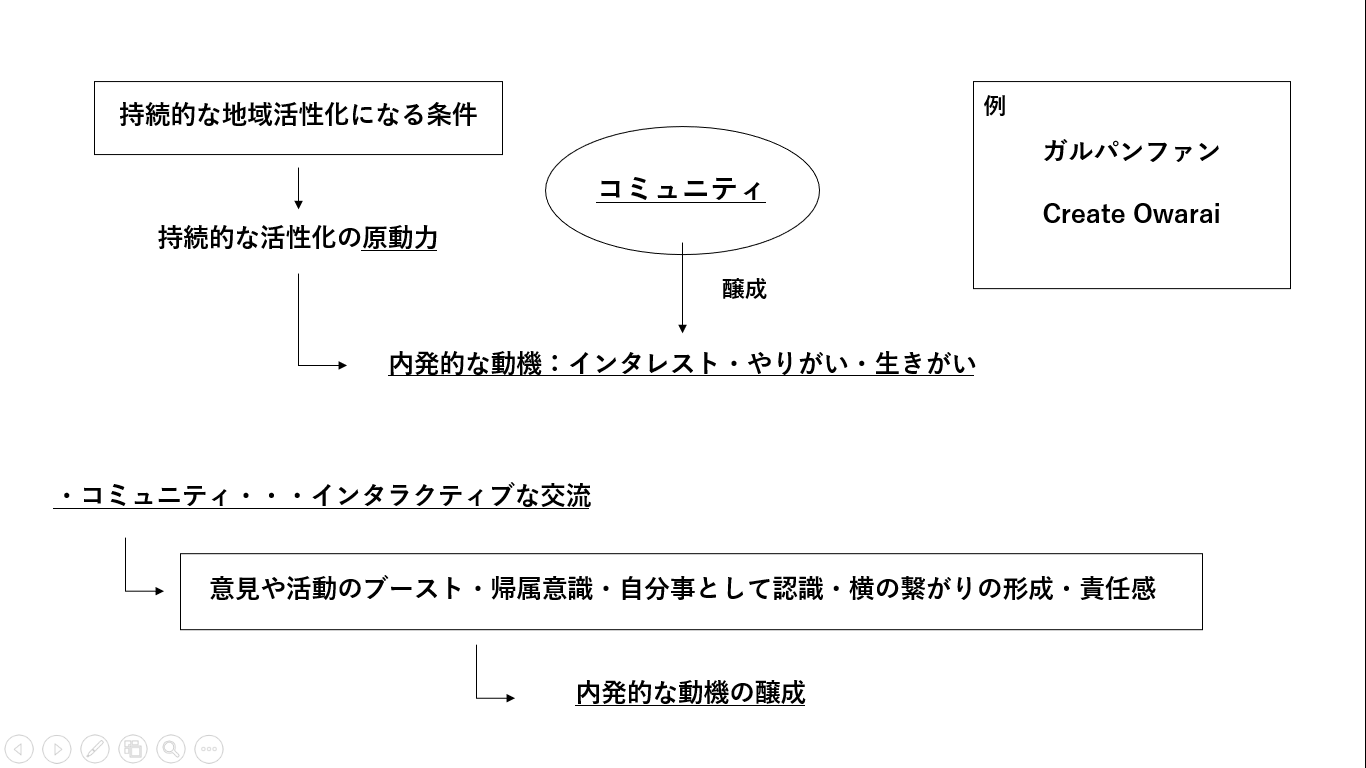

持続的な地域活性化になる条件とは卒業論文発表会後の結論の再考の取り掛かり

再考の取り掛かり:整理

もう一つの考え方として、現時点での「地域活性化が持続的になる条件」について整理したことをまとめました。

持続的な地域活性化になる条件のキーワードは「内発的な動機」にあると捉え、この「内発的な動機」が持続的な地域活性化の原動力になっていると考えました。

そしてこの「内発的な動機」とは主に「インタレスト・やりがい・生きがい」であり、これが「インタラクティブなコミュニティ」により醸成されます。

これは、コミュニティ内でインタラクティブな交流が行われることにより、「意見や活動のブースト・帰属意識・自分事として認識・横の繋がりの形成・責任感」といったものが育まれ、これが「内発的な動機」の醸成に繋がっているためです。

実例として、ガルパンファンは対面とSNS上の両方で育まれたファン同士やファンと商店街でのインタラクティブな交流を行うことで、「大洗町が第二の故郷になっている」、「町づくりに関わってみたい」、「移住を考えている」といった、「自分事」や「興味の対象」として大洗町を捉えたことが、コミットに繋がっていた。

これは「create owarai」でも見られたことで、参加者同士が情報発信により繋がり、一つの仲間集団として交流し、繋がりながらイベントに参加したことで「大洗町の町づくりに自分の持つ能力で貢献したい」、「商店街の人とよそ者の接点を創りたい」といった「やりがい」や「インタレスト」に繋がった結果、自主的かつ継続的な地域活動に繋がりました。